すこし古いはなしで恐縮だが、先月10月25日の朝のこと、テレビをつけるとチャンネルはNHKだったもので、8時すぎからの『あさイチ』がはじまったところだった。

いったい朝の番組でどんな特集をすればそんなことになるのか、どうもよく判らないのだが、おどろいたことに、その『あさイチ』にロビュション氏が登場した。

ほかでもない料理人のジョエル ロビュションである。あこがれのまなざしを向ける若い調理学校の生徒たちを前に、朝から陽気に腕前を披露して、『ジャガイモのピュレ』と、(これは新作の創作として)『ご飯のガレット・目玉焼き乗せ』(NHKの説明によると『目玉焼きを乗せたガレット』)を作ってみせた。

わたしのロビュション経験といえば、これはまったくおはなしにならないなもので、恵比寿にタイユヴァン・ロビュションが開店してすぐに、カジュアルな方の一階の「カフェ・フランセ」で牛頬肉のミジョテのランチが一度と、その数年後に(これはきちんと二階での)昼のコースが一度きりだ。

そんな20年ほども昔の経験で、とてもロビュションの料理を語る資格などないのだが、しかしその時にメインで出された仔羊の料理のお皿に添えられていた『ジャガイモのピュレ』の印象は、いまも新鮮で、とても忘れられたものではない。テレビを見て、まざまざとその口に含んだ時のおどろきがよみがえってきた。

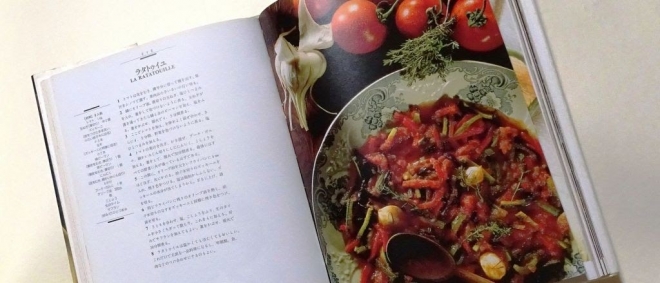

ところで氏には著書も多い。『ロビュションの食材事典』(監修・服部幸應、翻訳・福永淑子、柴田書店1997)はそのころに購った一冊で、愛読書なのである。ロビュションに全然食べにはゆかれないけれど、写真と文で楽しみましょうというわけである。

(当時の日本には、まだバブルの名残のようなものがあって、ロビュションが日本に店を出したのもそんな流れがあったからなのだが、画集のような料理本の出版も比較的容易だった。)

テレビでしゃべっていたように軽妙で、歴史に根ざし、食材への関心感謝に満ち、信仰の裏打ちもあって、読んでいて飽きることがない。その一項目と料理の写真を紹介(引用)してみよう。

「そら豆」

東洋原産のそら豆は、父祖伝来の野菜。古代ギリシャ・ローマの時代から栽培され、聖書にも、マハナイムにいたダヴィデ王に貢がれた食べものの中に大量のそら豆があったことが記されている。

どんな料理にするにしても、そら豆は絶対に新鮮でなければ困る。見分けるこつは、簡単。莢の上からさわるだけ。中に豆が入っていることを確かめればよい。莢がふっくらとしていても中が空なことがあり、よくだまされる。

・・・(調理法など中略)・・・

偉大な食材の例にもれず、そら豆にも象徴的な意味がある。1月6日前後の日曜日に行われるカトリック教の祝日、公現祭の食事では、最後に出される菓子<ガレット・デ・ロア 王様の菓子>の中に乾燥そら豆が隠されている。これから生まれる生命、萌芽をあらわしているという。結婚式では、そら豆を神へ奉納し、こども(そら豆)を授かりますように、家族の血筋が永遠に続きますようにと祈った。春がめぐるたびに生まれるそら豆、それ自身が永遠の象徴ではないだろうか。

この一節だけでは紹介しきれないが、ロビュションには、日本の「旬」の感覚とも似た思想が身体に備わっている。この本を手にとるたび、わたしはいつもそう思う。きっとこういうこともあって、氏は日本と相性がいいのだろう。

日本でも、たとえばアワビでもって、ロビュションと同じような語りができるのではなかろうか。神話から説き起こして、長崎俵物で輸出されたアワビ、また途中には落語の『祝熨斗』をからめもし、今年2016志摩サミットで饗された高橋忠之シェフ由来のアワビのステーキのことなどなど。

ところで氏は今度は、日本酒のフランスへ紹介と輸出に精力を傾けるようだ。ネット上のニュースでも、かなりの記事が目に入ってくる。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB28H4C_Y6A021C1000000/

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/315074

「旬」といえば、普通は季節の旬のことだが、人にも物にも旬というものがある。そういった意味で、ロビュションは日本の「酒」の旬というものを見つけたのだな、とつくづく思う。(ボージョレー2016解禁の日に)

2016/11/17 若井 朝彦

目 次 (若井 記事) 索 引 (若井 記事)